<評者:内藤洋子>

毎木曜掲載・第423回(2026.2.19)

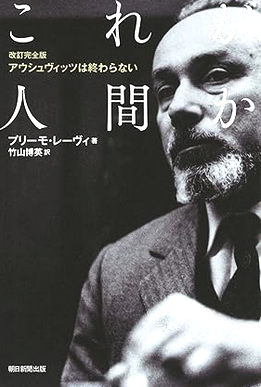

プリーモ・レーヴィ『これが人間か 改訂完全版・アウシュヴィッツは終わらない』(竹山博英 訳、朝日選書、2017年)

暖かな部屋で

何ごともなく生きているきみたちよ

夕方、家に帰れば

熱い食事と友人の顔が見られるきみたちよ

これが人間か、考えてほしい

泥にまみれて働き

平安を知らず

パンのかけらを争い

他人がうなずくだけで死に追いやられるものが。

これが女か、考えてほしい

髪は刈られ、名はなく

思い出す力も失せ

目は虚ろ、体の芯は

冬の蛙のように冷えきっているものが。

(以下略)

著者プリーモ・レーヴィは、1919年トリーノ生まれのユダヤ系イタリア人である。1944年2月、パルチザン部隊に加わっていたとき捕らえられて、アウシュヴィッツ収容所近郊のブナ=モノヴィッツ収容所に収容される。実はアウシュヴィッツは、いわば大収容所帝国の行政首府で、それを取り囲むように四十もの付属収容所があったことを、私は本書で初めて知った。レーヴィが約1年間過ごしたブナも、その一つであった。

かれは最初の「選別」でガス室行きから逃がれ、重労働に適すると判断されて労働収容所に入り、約1万人が働くゴム工場に配属された。すでに労働力不足が深刻になっていたドイツ政府が、それまでの勝手気ままな殺戮を一時的に中止する判断をした後だった。収容所には、ユダヤ人と政治犯以外に、ドイツの監獄から選抜されてきた刑事犯も含まれていた。彼らはアーリア人であるがゆえに様々な特権を享受し、他の囚人を支配するカポー(監督官)となり、冷酷残忍を発揮した。収容所内には複雑な階級構造が確立していたのである。

レーヴィに与えられた新たな名前は、左腕に入れ墨された174517。この番号を見れば、古参囚人は、収容所への入居時期、輸送部隊、国籍など、すべてを知るという。

「溺れるものと救われるもの」の章を読むと、人間の尊厳を抹殺するこの地獄のような世界で生き残るには、「適応力」が試されることがわかる。飢えと寒さと極度の疲労のなかで、与えられる命令をすべて実行し、配給だけ食べ、収容所の規則、労働規律を守っていると、適応できる前に打ち負かされ、体は衰弱し、ガス室行きが待つ。「溺れるものたちは、ただ黙々と行進し、働く。既に心の中の輝きは消えて、苦しむにも心が空っぽすぎる。彼らを生者と呼ぶにはためらわれる。死を理解するにはあまりに疲れきっていて、死を目前にしても恐れることはない。」一方、「救われるもの」は、ユダヤ人の「名士」になった人たち。特権的地位を得るため陰謀を巡らし闘う。狡猾さと行動力で収容所内の様々な物資を計画的に盗み、民間人と交易する「組織化」に成功する。上から受けた侮辱を下のものに吐き出すことで快感を味わう。かれらは収容所が生み出した怪物である。ここでは犠牲者だけでなく、抑圧者も同じく人間性を根こそぎ奪われるのだ。

著者はこの本の目的をこう記す。「そこで起きた残虐な事実を新たに告発するためではない。むしろ人間の魂がいかに変化するか、冷静に研究する際の基礎資料をなすと思う。」

本書のタイトル「これが人間か」の意味するものは、これでも人間と言えるのか、という人間に対する絶望と紙一重の強い憤りの叫びであろう。

アウシュヴィッツは1945年1月にソヴィエト軍によって解放された。しかし、レーヴィの帰国がようやく実現したのは、10月になってからだった。収容所での最後の数カ月は、化学の専門職労働者として、雪や泥の中でなく実験室で働くことが出来た。

「私は非常にまれな幸運が重なったおかげで生き延びられた」と述懐する。しかし、それだけではあるまい。この抹殺収容所での体験を万人に知らせたいという強い欲求と意志が、幾度もの死と隣り合わせの危機を乗り越え、生き延びさせたのだと私は思う。帰国後、切迫した思いに突き動かされて一気に書き上げたのが、「アウシュヴィッツは終わらない」(1947年)である。その序文には、もう一つ重要な指摘がある。多くの人の意識の中に、「外国人はすべて敵だ」という思い込みが、伝染病として潜んでいる。それが姿を現わし、外国人はすべて殺さねばならないという結論に行きつくと、その先は強制収容所である。つまり、こうした世界観が生き残る限り、その論理的帰結としての抹殺収容所は、我々をおびやかし続けるのだ、と。

トランプ米大統領が、「不法移民は人間ではない。多くの場合、彼らは殺人犯、麻薬王、正気でない者たちだ。」などと差別発言を繰り返し、拘束や強制送還を強引に進めているのを見るにつけ、まさに「アウシュヴィッツは終わらない」ことを実感する。日本でも昨今、経済不安や社会不満から外国人をスケープゴートにして、移民を制限すべし、などの主張が声高に語られて支持を増しているのは、警戒すべき危険な兆候であろう。