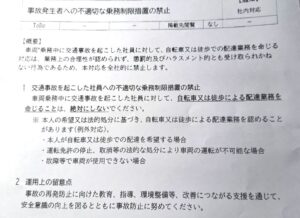

詩に描かれたトラック運転手の労働とこころ

――『生駒孝子詩集 光る轍』

志真 斗美恵(ドイツ文学者)

生駒孝子は、日夜11トントラックを運転する。工場から工場へと荷物を運び、フォークリフトを運転し、積み降ろしの作業までひとりでする。それを、30年、昨年定年になるまで続けた。

生駒孝子の詩の世界は、トラック運転手の労働に無知な私を打ちのめした。

1次下請け、2次下請け……と下請け工場から工場へと出来上がった部品を運ぶ。労働は、早朝、深夜にも及ぶ。

詩集冒頭の「ある朝の詩」の描写はトラック運転手の彼女にしかできない。

天竜川を渡る大型トラックのフロントガラスから「紅く熟れた月のような太陽が」駆け上がり、体を貫き、1日が始まる。

詩「朝」には、彼女の優しさがあふれる。

まだヒーターの効かない早朝に、闇の中に灯をさがす。「あった」と窓灯りをみつける。うずたかく重ねられた材料を前に働く女工を見つけ「ああ、同じ朝だ」と思う。そこにはもう働いている人がいる。彼女は勇気づけられ、「さあ、今日も1日が始まる」と新しい気持ちになる。

労働の合間、深夜コンビニに立ち寄る。働く若い女性に声をかける。そのコンビニの前を通るたびに最徐行して通る。

「いつも早いですね」と声をかけていた工場のトイレ掃除の女性は、結局リストラされてしまった。彼女への作者の連帯感がにじみ読むものを励ます。

深夜の勤務時間帯に、ベッドから落ちひとりで元に戻れない母を、部屋にかけつけ、急いで抱え上げ元にもどす。が、それができない日もある。労働と生活の日々が詩の中に描かれる。

「有給休暇狂想曲」(2019)。「来期から5日の年休を取得してもらう事になりました」。24年5カ月の間「冠婚葬祭以外は取らないのが常識」で作者は働いてきた。

休み方がわからない 休ませ方もわからない

会社は「ウチの運転手は有休取らないんです」とおっしゃる

いやいや「取らないんじゃありません、取れないんです」

(中略)

休み方がわからない 休ませ方もわからない

時短時短の掛け声高く仕事量はそのままで

給料アップも追いつかない

休み方が

休ませ方が

トラック労働者の生活が、ドキュメンタリーのように次々に描かれていく。カメラと音声録音機がつけられた1人乗務、1日360キロを走る臨時便、臨海工業地帯の渋滞、4人で昼夜を交代する勤務、タイムカードを打たずに代車の空気圧点検をせざるをえないこと等々。

それを筆者は、「変わらないこと、変えていくこと」と捉え、積極的に挑んでゆく。

定年を前にした詩。「一寸の虫にも(一)」

その朝私はおそるおそるパンドラの箱をあけた

そして私の「職能給という名の基本給二」が倉庫作業員の初任給の

それよりはるかに低いことを知った

私は運転手として運送会社に入り三十年 今年七月定年を迎える

その最後の賃金だ

職能給とは職業能力という意味ではないのか

(中略)

何故だ 私たち運転手の仕事はそんなに価値がないのか

「残業で稼げるからいいじゃないか」じゃないんだよ

返せ返せ 私の時間を返せ

食事をしながら箸を落としたことがあるか

椅子から落ちかけたことがあるか

返せ返せ 家族との時間を返せ

湯船に沈んでいるのではないかと毎晩娘に心配をかけたことがあるか

床に転がる老母の冷えた身体を起こして謝り続けたことがあるか

返せ返せ 運転手の人生を返せ

運転手のプライドを返せ

私たちがこの国の物流を支えてきたんだ

そして「一寸の虫にも(二)」。

連休明けの朝に専務に届くように「団体交渉の申入書」を投函した

賽は投げられた

(中略)

数少ない若い運転手がこの事実を知ったら

この会社で運転手を続けることに未来を見出せるだろうか

十年以内に定年を迎える多くの運転手にこの痛みを味合わせたくない

闘っていこう

一寸の虫にも

一寸の虫であっても

定年を前に彼女は団体交渉を重ねる。

最後の詩。若くして別れ共に暮らした時間は短かった父が「ヒロシマへ行っていない」ことが心残りだという。作者はふたりで広島に旅をすることになる。その詩の最後。

私にもやがて訪れる『やり残したことを振り返る日』

今はまだわからない自分自身への最後の宿題に

私も果敢に挑んでいこう

遺していく者たちへ凄絶な魂の躍動を刻んでいくのだ。(「最後の宿題」)

女性のトラック運転手が珍しく、信頼できる労働組合もない中、働き続け、たどった軌跡は、けわしい。それを詩として見事に描いた。この詩集は、トラックを運転するすぐれた詩人の誕生を告げている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『生駒孝子詩集 光る轍』は、国鉄詩人連盟から2025年9月に出版された。国鉄詩人連盟がなぜトラック運転手の詩集を出したのかと疑問を持つ方もいるだろう。歴史ある国鉄詩人連盟に、今JRで働く人はいない。OBが詩作をつづけて、詩誌を年3回発行している。

国鉄詩人連盟のメンバーである地引浩は、退職後も浜松で活動している。彼が中心になって発行する詩誌『草々辺』に掲載された詩は『国鉄詩人』に転載される。同人は、国鉄詩人連盟に所属していて生駒孝子はその1人。

地引は「素敵な詩人が誕生した」と題して『光る轍』に書いている。

「二十年も前になる。古びたビルにあった地域ユニオンのドアをノックして入ってきたのは小柄な女性だった。」それが生駒さんだった。

働いていた運送会社の労働組合幹部から執拗なハラスメントを受けていて、その日から地域ユニオンの組合員になった。彼女に、しばらくして、詩誌を準備していた地引は「詩を書いてみないか」と誘う。生駒を含め4人で『草々辺』がスタートする。(『草々辺』は「くさぐさのあたり」と読み、「労働し生活する現場からの視点で表現していこう」とつけられた題)

彼女は、地引から詩をつくるように言われ、地元の大きな書店に行き「詩の書き方」の本を求めたが見つからず「途方に暮れた」。だが彼女 は詩を書き始めた。

「詩を書くことで支えられていたのです。喜びも悲しみも怒りも言葉にする事で自分の中で整理され向き合うことができる」。 (『光る轍』「あとがき」)

詩集冒頭に102歳の国鉄詩人連盟員・福田玲三の「推薦の言葉」がある。

「著者は大型トラック運転手として働きながら、未開拓の詩の荒野に分け入り茨(いばら)の道つくりに挑戦した。肌は傷つき血を流しながらひるむことのない意欲は読者の共感を誘うだろう。そしてその先駆者としての栄冠は彼女の頭上に輝き続けるだろう。」

(『生駒孝子詩集 光る轍』は、書店では扱っていないので、購入希望者は 国鉄詩人連盟・矢野俊彦 zc282428@kg8.so-net.ne.jp まで連絡を)

*『学習の友』2026年1月号より転載