小泉雅英

猛暑の日曜日(7/27)、レイバー映画祭2025に参加した。午前の部は、ウカマウ集団の『第一の敵』が上映されたが、既に2回観ているので、午後の部から参加した。昼過ぎに都心の会場(全水道会館)に着いたが、既にほぼ満席の盛況だった。

午後のトップは『令和の百姓一揆』(2025年、15分、制作:堀切さとみ)。実は今回の映画祭では、この作品を観ることが、一番の目的だった。と言うのは、この「一揆」が、今も続くコメ不足の中で、多くのメディアで取り上げられ、嫌でも注目せざるを得なくなっていたが、無理を押してまで会場に行く気にはなれず、でも実際はどんなものだったのか、ぜひ見ておきたかったからだ。

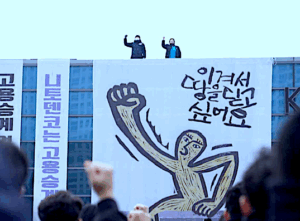

普段は目にすることのない農業用トラクター数十台が、都心の大通りに連なって走る姿は、やはり圧倒的だった。歩道から声援を送る人々や、何だろうという顔で、通り過ぎる人々の姿も記録されている。全国各地から参加した農民をはじめ、集会の趣旨に賛同して参加した人々にもマイクを向け、それぞれの立場の声が拾われている。農民たちは、政府への怒りだけではなく、この集会に参加できた喜びに溢れているようで、印象に残った。こんな風に、東京のど真ん中で自分たち農民が声を上げ、トラクターで行進することなど、かつてなく、晴れがましく、誇らしかったのではないか。

*堀切さとみさん(写真提供=野村和幸さん、以下すべて)

この小さな記録映画は、私たちの生存に欠かせない食糧生産の仕事(農業)と、それを担う人々(農民)が、今どのような状況にあるのか、普段ほとんど考えることのない現実に、あらためて目を向けるキッカケとなるだろう。ここからさらに、日本の<農>について、歴史的に振り返り、統計データ等も活用し、現状を深く知るための続編を期待したい。この「一揆」に参加した人々は、何がしらの意識を持っているのだろうが、理由は別に、私のように、この集会に不参加の者は、この「一揆」の意義を直ぐには理解できないからだ。減反政策の矛盾を感じても、農村は長く自民党の大票田で、この国の保守政権を支えて来たのではなかったか。なぜ、今年になって、コメ不足が生じ、スーパーの店頭でも、「当面の間、令和6年度産精米のお買い上げ制限をかけさせていただきます」「容量問わず、1家族様1日合計1点まで」などと掲示され、あっと言う間に棚からコメが消える事態となったのか。長く食糧管理制度に守られ、ある程度安定していたコメの価格が、自主流通米の拡大とともに、食管制度もなくなり、市場価格に左右されるようになったが、これらに農民たちはどのように対応してきたのか。都市の消費者は、どう考えていたのか。コシヒカリだ、ササニシキだと、踊っていた人も多いのではないのか。

今回の「一揆」の仕掛人の一人、菅野芳秀さんの報告「悪戦苦闘する農業ーいま、農村で何が起きているか」(テオリア論集15『日本政治の分岐点』研究所テオリア発行2024年5月)には、昔ながらの家族農家、小さな規模の農家が離農せざるを得ない状況と、その中で新しい地域農業を創り出そうと悪戦苦闘する様子が描かれている。ただし、なぜそうなったのかという、そこに到るまでの歴史的経緯は、残念ながら簡単にしか触れられていない。

私自身は、1970年代初め、「日本農民の名において、収用を拒む」と大書された農民放送塔をめぐる闘いなど、三里塚闘争を通して、<農>の問題を考え、都市と農村の連帯、「労農連帯」の重要性を認識していたつもりだった。が、その後は今に到るまで、<農>の現実を考えて来なかったと、反省している。今回の「一揆」は、そうした私の怠惰を撃ち、改めて現実に目を向けさせるものとなった。農家として、家族で農業を営んでいた農民が、<農>を生業として生きられず、「農じまい」せざるを得ない状況とは、いったい何なのか。農基法農政の歴史と顛末とともに、あらためて考えなければ、と思っている。

午後の2本目は、予定されていた『東京タワマンストーリー』(制作:津田修一)が間に合わず、急遽、変更となった。一軒一軒、近所から消えていく「町中華」の様子を記録し、独特のおかしみを含んだ味に仕上げていた津田修一さんが、自宅隣に出現したタワマン建設問題を、どんな風に作品化するのか、完成を期したい。

ピンチヒッター上映された『坂本さんと先生』(2025年15分、制作:梅田達也/写真左)は、小品ながらも、ドキュメンタリーの王道作品で、見ながら何度も泣きそうになった。子どもの頃から家庭の事情で養護施設で過ごし、事件を繰り返し、「卒業」後も酒を呑んでは喧嘩し、別荘(刑務所)暮らしを繰り返した坂本さんは、水頭症などの病気を抱えながら、横浜・寿地区で、障害者の「作業所」に通いながら、独り暮らをしている。

別荘には何回くらい行ったのですか、と訊かれた坂本さんが、少し考えこみながら、「恥ずかしくて言えません」と、照れたように答えるシーンには、言い知れぬ苦労を重ねて来られた彼の人生を、強く感じさせられた。仕事の現場その他、日々の生活の中で、いろんな辛いことに直面すると、酒を呑む。悔しい思いが重なり、苦しさから逃れるためには、酒に浸る他ないのだ。酒を呑むと、しばし辛い思いが和らぐが、いっそう寂しさと惨めさが募り、さらに酒を求める。しかし現実は何も変わらないのだ。やがて自制が効かず、人との衝突も増え、悪循環の果てに事件を起こす。こうして、別荘送りを繰り返すこととなる。そんな坂本さんが、「福祉作業所」で一人の先生と出会い、少しずつ変わっていく。そして今、アルコール依存症からも回復し、病気を抱えながらも、作業所に通い、安定した暮らしを続けている。先生に出会った時は二十歳位だったが、40年後の今も、その先生との絆を大切にし、時に優しく指導されながら、穏やかな日々を過ごしている。誰かとの信頼関係が人を変え、平和な日々をもたらす、という実例だろう。15分間という時間を忘れ、濃密な人生ドラマに魅入ってしまった。素晴らしい作品である。続編も制作しているとのこと、期待したい。

3本目は、『Amazon配達員~送料無料の裏で』(2024年/44分)で、これまでもUber配達員の労働実態などを、自らの体験取材で作品化し、問題提起して来た土屋トカチ監督(写真)の作品。今回は、世界中で流通革命を起こし、今や社会のインフラとも言えるほど普及した、ネットショッピングサイトAmazonの末端で、商品を配達する労働者に肉薄した作品。

この作品で知ったのは、配達員は個人事業主だから、自分の采配で荷物の量などを決められると思っていたが、実際は日給制で、定められた時間内に、決められた個数の荷物を運ばなければならない。つまり、日給は同じなので、多く運べば運ぶほど、単価が安くなるということた。さらに、AIなど技術の進化が労働を軽減するのではなく、逆に配達個数を増やし、労働が強化されている。ついには、配達単価が、官製葉書1枚(85円)より安くなっている現実を、葉書の画像も使って示されると、誰もが驚かざるを得ない。こうして、配達員は無理に無理を重ね、膝や腰を痛める人が続出している。しかも、急な激痛で医者に診てもらおうにも、配達が終わるまで許されない。近年の高齢化により、飲料水ボトル(2ℓx6本)の箱など、重い荷物の注文が増えている。その配達で、身体を痛める配達員も増える他ないのだろうか。

そんな中で、横須賀の配達員たちが組合を結成する。それが各地に伝わり、長崎でも、同様に組合が結成された。どちらも車の入れない、坂道の多い土地だ。20キロ近い箱を抱えて坂道を昇るのは、大変な作業だということが、密着取材の映像から、生々しく伝わって来る。組合結成により、こうした労働は、どうなるのか。労働条件は改善されるのか。報酬は増えるのか。全て組合の活動次第だ。しかし、組合員は契約を外されるなど、生活を賭けた、厳しい、ぎりぎり闘いが続けられている。昨日もAmazonで本を注文した私としても、他人事ではいられない。

今回のトリは、『UNION』」(2024年/アメリカ/100分)で、監督はブレット・ストーリーとスティーヴン・メイン 。日本初公開の作品で、翻訳字幕作成など、日本語版制作にギリギリまで尽力された、レイバーネット国際部の皆様に、先ずは感謝したい。この作品は、2022年4月、Amazonで初めて結成された労働組合、Amazon Labor Union(ALU)の誕生に到る、地を這うような日々と、その後の内部分裂を孕む苦しい闘いを描いた、珍しいドキュメンタリーである。

*映画の解説をする山崎精一さん

産業別労働組合が一般的な米国では、企業名を冠した単組は極めて例外。それだけに結成には、幾つもの壁を越えなければならなかった。その一つが法的な認証だが、そのために必要な、職場の過半数の賛成投票を求めて、息づまるような闘いが展開される。会社による切り崩しのための、反組合宣伝や、警察による弾圧などを乗り越え、睡眠時間もままならぬ苦しい闘いの末に、ついに労働組合として、正式な認証を勝ち取る。ニューヨーク州スタテン島の配送センター労働者が、世界初のAmazon労組を結成したのだ。この作品では、会社の前に張ったテントの中や、zoomによるオンライン会議で、議論する場面が何度もあり、日々の現場の苦労が語られるが、労働者には国境がないと感じた。面白いのは、就業後の労働者が、バスに乗るために、続々と出て来る所で、ハンバーガーなど、無料の食べ物を提供し、組合への参加を呼びかけている場面だ。その中で、なんとマリファナまで提供されているではないか! Free leaves!Free leaves! これも米国ならではであろうが、組合の組織化に、こういう手も許されるということと、それだけに、会社との攻防の凄まじさを感じさせられた。

この作品の上映前には、レイバーネット国際部の山崎精一氏による米国労働組合についての解説があり、(ネタバレも少しあったが)理解が深まったことを付記しておく。

以上、今回のレイバー映画祭の上映作品は、どれも現実に真正面から向き合い、それを直視し、映像表現で世界に対峙するものばかりだった。日曜日にもかかわらず、暑い中を駆けつけて、参加して良かった。政治的にも厳しい状況下、何とか希望を失わず、がんばって生き抜こうという力を、得た気がしている。準備に当たられた皆様に感謝したい。(2025/07/31記)